長ネギは味噌汁の具材や麺類のトッピングなど活用度抜群の野菜です。 日本で食べられ始めてからの歴史も長く、古くから風邪予防などにも用いられてきました。 ここでは、ネギとはどのような野菜なのかを解説し、カロリーや含まれる栄養素、その働きなどについて紹介していきたいと思います。

ネギってどんな野菜?

ネギの種類

ネギには色々と種類があります。 ■白ネギ…白い部分を食べる根深ネギのこと。加賀ネギ、千住ネギ、曲がりネギ、下仁田ネギなどがあります。 ■青ネギ…万能ネギややっこネギなど、いろいろな呼び方がされています。発祥は京都の九条ネギ。観音ネギ、ワケネギも青ネギの仲間です。ネギのカロリーや栄養

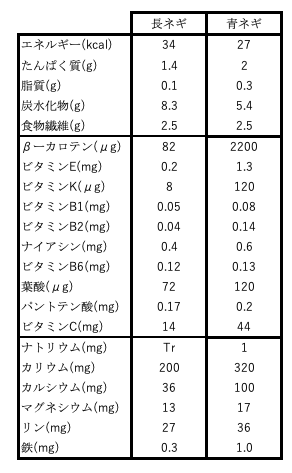

ネギは、一日に大量に摂取するような食品ではありませんが、カロリーはどのくらいあるのか、どのような栄養素が含まれるのか、知っておいて損はありません。食品成分表に掲載されている100gあたりの成分値をまとめました。

多く含まれる栄養素の効果効能

長ネギと青ネギを比較すると、青ネギの方がβ-カロテンをはじめとして多く含まれる栄養素が多いですね。栄養補給という目的であれば、青ネギの方がよいのかもしれません。ただ、一度に食べる量は多くはないので、用途に合った使い方が一番でしょう。 ◼︎β-カロテン…抗酸化ビタミン。体内でビタミンAに変わるのでプロビタミンAと呼ばれている。皮膚や粘膜を健康に保つ働きや、夜盲症の改善効果が期待されている。 ■葉酸…成長を促進したり、貧血を予防したりする効果が期待されている。また、胎児の神経管閉鎖障害を予防するため、妊娠初期には積極的に摂取することが推奨されている。 ■アリシン…にんにくにも含まれる香り成分。必須栄養素ではないが、健康に役立つ成分として効果が期待されている。糖質の代謝を助けるビタミンB1の吸収を高め、効果を持続させる働きがある。

ネギを冷凍保存する方法

コメント