子どもの苦手な野菜…というイメージの強いピーマン。今は品種改良され、昔よりも食べやすくなっているとも聞きます。

ピーマンはその濃い緑色からみても、なんだか栄養がたっぷりと含まれているような気がしますよね。ここでは、ピーマンにはどのような栄養素が含まれているのかを詳しく解説し、その効果や効能について見ていきたいと思います。

ピーマンってどんな野菜なの?

ピーマンは、

ナス科唐辛子属の野菜です。パプリカも唐辛子属なので、同じ仲間といえます。ピーマンの名前の由来は、フランス語やスペイン語の

唐辛子を指す言葉です。

日本でのピーマンの主な産地は

宮崎県と茨城県。3位の

鹿児島までを含んで全国で栽培されているピーマンの生産量の

50%を占めています。

ピーマンは育てやすい野菜なので、この3県以外でも栽培されています。旬を迎える夏の時期には地物のピーマンがスーパーに並んでいることでしょう。

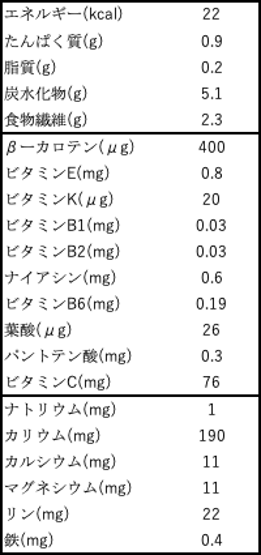

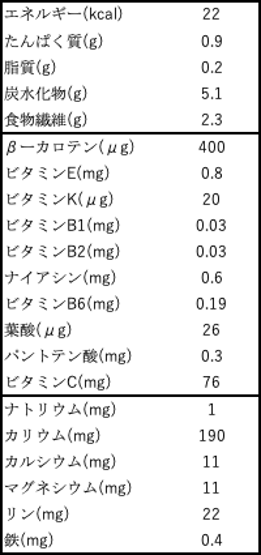

ピーマンのカロリーと栄養価

それでは、ピーマン100gあたりに含まれる栄養価について見ていきましょう。

ピーマンに特に多く含まれるのは、

β-カロテンとビタミンC、そしてカリウムです。

■

β-カロテン…体内でビタミンAに変わるプロビタミンA。抗酸化作用をもち生活習慣病の予防やアンチエイジングに役立ちます。

■

ビタミンC…シミやしわ予防に良いとされています。また、ストレスにも関わるので、喫煙をする人やストレスを感じやすい人は多く摂取した方が良いでしょう。β-カロテンと同じく抗酸化作用があります。

■

カリウム…むくみや高血圧予防に効果が期待されているミネラルです。

緑黄色野菜は、100gあたりのβ-カロテン量は600μg以上と定義されています。ピーマンは400μgですが、食べる頻度が多いため緑黄色野菜に分類されています。

ピーマンのおすすめの食べ方

ピーマンは通常加熱して食べることが多い野菜ですが、薄くスライスすれば生でも美味しく食べられます。

β-カロテンは脂溶性のビタミンで、油と一緒に摂ると吸収率がアップ。しかし、ビタミンCは加熱に弱い栄養素(諸説あり)だともいわれているので、火を通し過ぎると壊れてしまう場合もあります。

調理法を考えるときには、どの栄養素を優先して摂りたいかで料理を選んでみてもよいでしょう。

生で食べる場合も、オイル入りのドレッシングを使うとβ-カロテンをしっかりととることができるでしょう。

まとめ

ピーマンは、β-カロテンの定義からも緑黄色野菜の原則的な定義には入りませんが、食べる頻度が高いことを考慮されて緑黄色野菜に分類されています。

新鮮なピーマンが甘味も感じられ、みずみずしくてとても美味しいので、加熱調理ばかりではなく生の状態でも楽しんでほしいなと思います。

ピーマンのはっきりとした緑色は、料理の彩りにも役に立つはず。他の料理とのバランスを見ながら、普段の料理にとり入れてみてくださいね。

■参照リンク

ハウスフーズ

https://housefoods.jp/recipe/syokuzai/greenpepper.html

キューピー

https://www.kewpie.co.jp/recipes/knowledge/article/24/page02/

e-ヘルスネット

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/food/ye-037.html

食材辞典

食材辞典

コメント